一、简介

兴安镇位于北纬25°29′51′′—25°43′30′′,东经 110°31′32′′—110°42′36′′。地处兴安县境中部,坐落在灵渠之畔,南距桂林市区 57 千米,城区为县政府所在地。东与湘漓镇隔江相望,西邻严关镇,南连崔家乡,西北与华江瑶族乡接壤,北接界首镇。地处“湘桂走廊”丘陵谷底,地形东南和西北高,中间低,最高点源江村摩天岭,海拔 723 米。境内河流主要有属长江水系的湘江,从柘园村常家自然村流经县城至塘市村下南塘自然村,长 8.8 千米。灵渠全长 37 千米,沟通湘江、漓江水系,其中境内长 9.5 千米。2005 年,总面积 198 平方千米。交通便利,湘桂铁路、国道 322 线横贯县境,资兴、兴灌、兴高公路分别联通资源、灌阳、灵川、龙胜等县。乡村公路全部贯通。

兴安镇是兴安县政治、经济、文化、交通、科技、信息中心,也是全县物资流通中心和主要的工业基地。旅游资源得天独厚,有世界最古老的人工运河灵渠,红军突破湘江烈士纪念碑园和台商巨资兴建的现代欢乐之都桂林乐满地休闲世界。2005 年,被中央电视台评为“中国十大魅力名镇”。镇政府办公地点兴安县志玲路 400 号。2005 年,辖区户籍总人口 8.17 万人。

——《兴安县志1991-2005》

二、建置沿革

唐武德四年(621 年)李靖在城台岭始建临源县城

清代全县辖东西南北四乡,县城属西乡在城三甲、四甲。

民国11 年(1922 年),废四乡设四区,属西区;民国 17 年(1928 年),将四区划为 6 区,县城属中区;

民国22年(1933年),将6区合并为4区,县城属湘源区;

民国25 年(1936 年),将全县划为 18 乡镇,县城称首善镇。

中华人民共和国成立后,最初沿用“首善镇”之名,1950 年改为城关区;

1957 年,并乡撤区后,称城关镇。

1959 年,改称城关镇城市人民公社;

1966 年改称兴安镇,系以县名而命名 1991 年,兴安镇辖 1 个街道居民委员会和 1 个行政村。总面积 4 平方千米。

1991年,兴安镇辖1个村公所、1个居委会。1995 年,兴安镇与原护城乡合并为新的兴安镇。

——《兴安县志1991-2005》

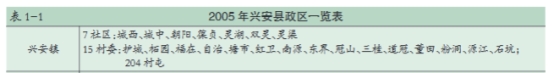

三、行政区划

——《兴安县志1991-2005》

——《兴安县志1991-2005》

四、历史文化

荣誉称号

桂林市兴安县兴安镇——“广西历史文化名镇名村”

——广西地情网

桂林市兴安县兴安镇三桂村委东村——第三批广西传统村落名录的村落(2017年)

——广西地情网

2005年10月,兴安县兴安镇从全国26个候选“中国魅力名镇”中脱颖而出,成为广西唯一的“中国十佳最具魅力名镇”。“中国魅力名镇”评选工作是由中央电视台举办的全国性评选活动,共有2万多个乡镇参加评选。评选以历史文化、自然生态、经济活力、民俗风情、人文精神等5个方面为标准,共评出26个“中国魅力名镇”,最后再评出“中国十佳最具魅力名镇”。改革开放以后,兴安加强对灵渠的保护,近年来通过制定1平方公里的古城保护规划措施,恢复了灵渠两岸秦人民居的风格,形成了古色古香、颇具秦朝韵味的水街。同时,还积极挖掘贺朗歌、马仔调等民俗民歌,形成了特有的民俗风情品牌。兴安古镇正是以其悠久深厚的历史、驰名中外的古迹、浓郁纯朴的民风以及蓬勃发展的经济等独特优势,成为广西唯一入选的“中国十佳最具魅力名镇”。

——广西地情网

五、城镇建设

兴安镇是全县政治、经济、文化、交通、科技、信息、物资流通中心,又是主要的工业基地,城市化水平为47.1%,远远超过全国平均水平30% 的规模,是建设的重点。(例如以下:)

水街本名灵渠南路和灵渠北路,是灵渠穿越兴安县城的一段,长约1 千米,是兴安城市的精华与灵魂,它东至粟家桥,西接湘江路,南至灵渠南路,北至湘江南岸,总面积 17 万平方米。2002年下半年,新一届县委、县政府提出了“农业大县、工业强县、旅游新县、文化名县”战略,在此战略思想引领下,兴安县从 2003 年起,开展了以灵渠南北路恢复重建为重点的大规模城市建设和改造工程。为突出灵渠的历史文化风貌及厚重的历史文化底蕴,主要对灵渠南北路进行文物恢复性修缮和环境的保护性整治和重建。水街建设的主要内容是重现灵渠两岸古香古色的市井风貌。水街建设重点为民居房屋立面改造和路面铺青石板,改建马嘶桥、万里桥、沧浪桥(完工后后恢复“娘娘桥”名称)3座古桥,新建一批亭、台、廊、榭,按兴安古北门典故建设仿秦汉风格的秦城景区(初名“秦文流觞”,后改称“秦皇宫”),增添砖雕、浮雕、石雕景观以及绿化、亮化、美化工程等。到 2005 年 3 月,水街的沧浪桥、马嘶桥、万里桥建设基本完工,湖广会馆等工程仍然在建。灵渠两岸临水新建一批古色古香、飞檐翘角的亭台廊榭,并新种一批景观树木。2005 年 4 月 16 日,兴安县在新落成的秦文流觞仿古建筑群大门口举行了开街仪式。

秦文流觞建设 2003—2005 年,由桂林金刚房地产开发公司出资 4000 万元,县政府出地约 2 万平方米,在灵渠接龙桥旁边建起一片仿秦汉风格的古城区,取名“秦文流觞历史文化街区”。这里是水街的入口,觞是古代的酒杯,“流觞”是中国古代一种儒雅的风俗,秦文流觞寓为“传承秦汉文化,祝愿百姓吉祥”之意。城区内依据兴安历史典故建造了一品居、三槐第、九井坊三组古建筑群。

增添砖雕、浮雕、石雕景观水街集古桥文化、石碑石刻文化、楹联文化于一体。在民间广泛搜集富有文化底蕴的历史遗留物品,诸如“进士匾”雕花窗棂和统一制作一批门头用以装饰已有的建筑外观,并把散落在民间的石碑石刻镶嵌在灵渠两岸,使旅客游渠如读史。百米浮雕是一组大型石雕,由中央美术学院袁运圃教授设计。石雕前后有龙凤纹饰,主体有秦皇出巡、南征、修渠、一统天下 4 个主题,并运用了璧、佩、兵器、钱币、度、量、衡、编钟、瓦当等秦代象征性符号,生动地反映了秦始皇修建灵渠统一中国的丰功伟绩及秦代的灿烂历史文化。双面砖雕照壁为中国古代建筑中用以遮挡阳光的附属建筑,水街的双面砖雕照壁是当时国内最大的双面人物砖雕,高 5 米,长 6.8 米,分檐顶和主体两部分,檐顶上塑有彩色雕塑观音、四大金刚、八仙、哪吒、招财童子、和合二仙及鳖鱼等民俗文化元素,以此祈盼兴安人民平安如意、幸福吉祥。砖雕照壁主体部分正面为兴安的人物故事,有飞来石、马嘶桥、万里桥、水街等,共 147 个人物,照壁背面雕塑有中国传统戏剧中的故事人物 166 人,整座雕塑共有人物 349 人。

——《兴安县志1991-2005》

六、风景名胜

灵渠旅游景区

灵渠公园内和南北二渠沿线都有许多人文古迹和自然景观,渠道经过之处田园披绿、山峦叠翠,更有动人的传说故事,值得游人品味。灵渠因而成为桂林大旅游圈中的重要组成部分。

灵渠公园最早建于民国31 年(1942 年),最初叫秦堤风景区,中华人民共和国成立后改为灵渠公园。公园内大致分四大景区:即分水塘及周边景区,四贤祠景区,秦文化广场景区和飞来石及周边景区。

分水塘及周边景区分水塘位于兴安县城区东南郊天平坝上游的宽阔水潭,古名渼潭,是灵渠渠首工程的所在地,也是海洋河与湘江的交接处。海洋河至此河面渐宽,形成一片水流相对平缓的水域。河面水平如镜,周边绿树成荫,铧嘴就像一张巨大的犁铧,深深地插入海洋河,将河水劈分为二。大小天平宛如一个巨大的人字牢固地镶嵌在海洋河中央,河水沿着大小天平坝向北渠和南渠缓缓流去,构成一处自然和谐的山水景观,是游人泛舟赏景和亲水游泳的绝佳所在。

铧嘴位于分水塘中央。是以大、小天平坝为依托,前锐后钝的一道石堤,由于它形如犁铧,故称“铧嘴”。长 181 米,宽 22.8 米,高约 2 米。分水功能重要,而且景观独特。堤上绿树交错,中央建有“湘漓分派亭”。民国 30 年(1941 年)8 月,国民党军事委员会委员长蒋介石偕夫人宋美龄同游灵渠之后,当时的兴安县政府在铧嘴建了 1 座小亭。中华人民共和国成立后,因该亭破损,于 1965 年在原址重建新亭。新亭为混合结构,形状为六角形,红色水泥柱子,盖墨绿琉璃瓦。亭内立有大小两块石碑:大碑为清乾隆五十六年(1791 年)桂林知府查淳榜书“湘漓分派”碑,小碑为明万历十七年(1589 年)兴安县令梁梦雷书“伏波遗迹”碑。为了纪念宋美龄游踪,旧时人们又将该亭称为“美龄亭”。铧嘴与大小天平结合处还有 1 处石质的古代水准测量支架,据水利专家分析,其用途是古代用来测量大小天平和南北二渠的高程的。旧时人们把“铧嘴观澜”列为“兴安八景”之首。

大小天平坝 位于分水塘下游,是与铧嘴相接的“人”字形溢流坝。因“称水高下,恰如其分”而得名。天平由长条石和鱼鳞石砌成,多余的河水漫过坝面跳跃而下,激起雪白的浪花,伴以潺潺的水声,形成一处迷人的景观。

南陡位于小天平坝西端,南渠的渠口。如今尚存半圆形陡盘。陡盘上架有木桥,桥栏刻有“天下第一陡”5 字,作为这一世界上最古老船闸雏形的纪念。

灵源寺 位于分水塘西南的临源岭(当地俗称龙王庙山)山腰,该地原建有伏波祠,明万历十七年(1589 年)创建分水龙王庙。民国时期倾圮,1998 年在原址建灵源寺,仍为三厅格局,总面积 821 平方米。分上、中、下三厅,下厅为僧院住房,天井设放生池;中厅为天王殿,塑有四大天王神像;过厅又为天井,两侧亦建有观音大士等神龛;上厅为大雄宝殿,有释迦牟尼等神龛。因临近灵渠和湘江之源,故称为灵源寺。

临源阁 又叫观景阁,矗立在分水塘南岸临源岭山顶,是广西境内较高的观景楼之一。1998 年竣工。共设 3 层,高 23 米,总面积 560 平方米,蔚为壮观。阁前建有多级石阶,下与灵源寺相接。阁楼外观古色古香,盖黄色琉璃瓦,屋脊有飞禽走兽装饰。阁中镌刻有郭沫若 1963 年游灵渠时所写《七律·灵渠》手书,正面悬挂有文人墨客撰写的楹联。二楼与三楼均有回廊,可观风景。登阁远眺,灵渠渠首工程全貌一目了然,四周景色尽收眼底。

南陡阁 位于小天平与南陡交接处的灵渠北岸。民国31 年(1942 年),兴安县政府按照第五战区司令长官李宗仁指示修建,李宗仁亲自题写“南陡阁”阁名,并手书“南北关山展,陡流云汉横”藏头联一副。原阁为双层木质结构,三开间,均有回廊,四周设花格窗。中华人民共和国成立后,20 世纪 50年代,该阁已破败。1965 年在原址重建景观。新建筑沿袭旧名,其实已非真正意义上的“阁”,为一层三开间,砖混结构,四面回廊,绿色琉璃瓦歇山顶。来到阁前,可一览分水塘及铧嘴、小天平景观。加上周围古树浓荫,耳畔流水潺潺,是游客驻足观景、拍照的最佳处。

秦文化广场及周边

秦文化广场 位于南陡阁后面至四贤祠之间的开阔地带,宽约1 万平方米,是 21 世纪初新开辟的景点。广场以芳草铺地,中央有条石砌筑的方形台地,其上立有一把高达 4.5 米的石刻仿春秋龙饰大方壶。周边陈设有秦始皇嬴政二十六年(公元前 221 年)诏书篆刻和石鼎、石钟、古钱等仿制的秦代石器。

方壶南侧有一条“百龙路”,由一百块青石板铺成,每块青石上均刻有不同形状的“龙”字,涵盖甲骨文和篆、隶、楷、行、草各体,合成 100 个龙字,故名“百龙路”。沿路两边植以各种灌木花卉,作为相得益彰的点缀。

在秦文化广场西侧与美龄桥相接处,有一硕大的石雕铜钱,由一方厚重的青石承载着,是秦代钱币“半两”的模型。

鲤鱼洲 灵渠中的一个小洲,位于秦文化广场西南方、南陡口下游约30 米,因头大尾小、形似鲤鱼而得名。有从“文化大革命”期间被毁的文庙中迁来的泮水桥(俗称状元桥)与小洲相连,洲上绿树掩映,树荫中立有几经沧桑的郭沫若手书《满江红·灵渠》词碑,并设置石桌、石凳供游人休憩。

状元桥 位于鲤鱼洲与秦堤之间的小渠之上,它原是兴安文庙的泮水桥。兴安文庙在“文化大革命”期间被毁,1976 年,县文物部门将文庙幸存的泮水桥迁移至此。该桥系虹式石拱桥,长 5.77 米,宽2.10 米,拱跨 3.02 米,拱高 1.58 米。桥两侧置桥栏,每边有望柱 5 根,栏板 4 块。每块栏板内外均有浮雕。该桥雕工精致,人物、花鸟等形象栩栩如生。有丹凤朝阳、鲤鱼跳龙门、福禄双至等寓意。桥面石板则刻有云彩图案,寓意平步青云。该桥原有四柱阙式石牌坊 1 座,上雕双龙戏珠图案,极为精致,可惜在“文化大革命”中被毁。因泮水桥本为新中进士、举人所过,民间故称为“状元桥”。

郭沫若题词碑 从状元桥过桥,到鲤鱼洲中央地带,立有一块花岗岩石碑,碑上刻有郭沫若手书《满江红》词。中国现代著名文学家、历史学家郭沫若于1963 年 3 月在参加广西历史学会成立大会后,在著名历史学家翦伯赞等人陪同下游览灵渠,写下这阕词和一首七律。兴安县政府请桂林雕刻家将此词刻碑。原碑立于四贤祠内。“文化大革命”开始以后,文物被当作“四旧”遭到大肆破坏,文物工作者将此碑埋藏地下保存;后风声稍平,又将其掘出立于四贤祠内。1974 年,“批林批孔”运动又一次危及郭沫若,当时的有人提出砸毁该碑,兴安县文物工作者再一次冒险将碑连夜埋于地下。“文化大革命”结束后,再一次将它掘出,让其重见天日,后移至鲤鱼洲上。经过几次折腾,碑石中间断裂,留下一条裂痕,也成为历史的见证。

四贤祠景区

四贤祠 位于南陡下游约100 多米处的灵渠畔,面朝灵渠,背靠秦文化广场,因祀奉历代修渠功绩显赫的 4 位先贤:秦监御史禄、汉伏波将军马援、唐桂管观察使李渤、唐桂州刺史鱼孟威而得名。是灵渠文物汇集的重要场所。

四贤祠于元代至正十五年(1355 年)扩建。中华人民共和国成立后,祠宇逐渐破败。1981 年对原祠进行绘图、拍照后拆除重建;1985年5月1日竣工。重建后的四贤祠建筑面积为 851.26 平方米。占地面积 1935 平方米。保留了原来的建筑风格和形式,增建了东西门楼和临渠水榭,保留了原来 6 方清修渠碑记,重塑了四贤的像,院内新挖了鱼池,堆砌了假山,增设了碑廊,保存了从外面移入的 20 多块元代以来的古代碑刻。现在所见的四贤祠,保留了桂北传统的建筑风格,灰瓦白墙,显得古香古色;门口一株古樟,衬托出它的古老。石砌的大门上“四贤祠”3 个大字,熠熠生辉。大门两侧镌刻一副对联:“咫尺江山分楚越,史君才气卷波澜”,高度概括了灵渠的重要地位,讴歌了史禄的历史功绩。祠内花窗回廊,古木扶疏,祠外绿水环抱,具有岭南园林意趣。

四贤塑像 元代至正十五年(1355 年)广西道肃政廉访使也儿吉尼创建“灵济庙”时,即祀奉史禄、马援、李渤、鱼孟威四贤神像;清代重修四贤祠时,除供奉四贤之外,还增添了李师中等历代修渠有功人物;民国时,神像渐废,祠宇犹存。中华人民共和国成立后,1985 年,兴安县文物管理所重修四贤祠时,重塑了四贤像,立于正殿,四贤形象庄严肃穆、栩栩如生,每尊神像均设有基座,上刻各位先贤的生平简介。

碑林 四贤祠内原存6块古碑,有清康熙五十四年(1715 年)陈元龙的《灵渠凿石开滩记》碑,乾隆二十年(1755 年)梁奇通的《重修兴安陡河碑记》及杨应琚的《修复陡河碑记》,光绪十四年(1888 年)陈凤楼的《重修兴安陡河碑记》,嘉庆二十五年(1820 年)赵慎畛的《重修陡河记》碑。中华人民共和国成立后,1985 年重修四贤祠时,又将元代黄裳的《灵济庙记》碑及兴安各地的 25 块古碑一并移入院内,成为灵渠碑林,为灵渠保存了难得的史料。

此外,祠内碑廊中有几副石刻对联也颇值得玩味:如“一苇可航南海眼前小,万流皆俯黄河天上来”“国宝并辉北望长城一万里,仙源可辨南流人海二千年”和“湘漓异源非异源自来地志纷纷忘了相离二字,秦汉杂霸不杂霸祗此江堤寸寸亦当雄视千秋”等等,分别从不同的角度概况了灵渠的历史沧桑和重要地位。

三绝碑 祠内有三块罕见的古碑,号称“三绝碑”。第一块是“古树吞碑”,祠前一棵二人合抱的大重杨,虽然高达 700 余龄,却依然枝繁叶茂,生机盎然,将靠在树身的一方乾隆十二年(1747)的四贤祠新装水神石碑横吞进三分之一,使碑与地面平行悬空 30 厘米左右,堪称一大奇观。

第二块是《劣政碑》,亦称“损德碑”。碑高 1.47米,上书“浮加赋税冒功累民兴安知事吕德慎之纪念碑”19 个大字,落款为“中华民国五年冬日阖邑公立”。民国 2—5 年(1913—1916 年),桂林籍的吕德慎任兴安知县,因增加赋税,形成积怨,被兴安百姓联名告状革职,在其离任之后,县民勒石立碑,成为过往官员的一块警示碑。

第三块碑是清乾隆五十六年(1791 年)查淳榜书“湘漓分派”原碑,高 2.76 米,宽 1.34 米。最先立于铧嘴,20 世纪 90 年代初,因打鱼的村民冬天在碑前生火取暖而爆裂,碎为数块,被文物工作人员修复移竖祠内。最为奇特的是,碑中的裂痕恰巧形成一幅铧嘴与大小天平的示意图,亦是碑中一绝。

美龄桥四贤祠附近十余米处有造型精美的汉白玉石拱桥一座,称为“美龄桥”。民国 30 年(1941年)8 月,国民党军事委员会委员长蒋介石偕夫人宋美龄游灵渠,当时的兴安县政府在灵渠上临时架木桥让他们过灵渠游览。当时宋美龄建议建一牢固的桥梁,后因战乱而未实现。中华人民共和国成立后,人们在此建了一座水泥平桥;20 世纪 90 年代,又改建为石拱桥,称之为美龄桥。

飞来石及周边景观

飞来石 位于四贤祠下游100 多米的灵渠东岸,是一座独立的平台状的小石山。高出地面约 2.6米,围径约 28 米,上平如砥,有级可登。顶部石隙中长有四季桂一株,亭亭如盖,苍翠欲滴。石壁有“灵渠”“飞来石”“砥柱石”“夜月潭辉”“虬如”、《通筑兴安渠堤记》等宋代以来摩崖石刻 11 处。由于方圆数里之内没有1座石山,此石独立于湘江故道与南渠二水之间,成为灵渠的砥柱,故称“飞来石”,流传有动人的传说。四周树木繁茂、渠水环抱,历来是人们寻幽访古、游览留影的重要景点。“秦堤拜石”被列为旧时“兴安八景”之一。

清幽亭 位于飞来石东北约20 多米的湘江故道堤岸。民国 9 年(1920 年)兴安乡绅文杏田捐资在此处建杏亭,后改名清幽亭。今亭为中华人民共和国成立后 1981 年重建,长方形,砖混结构,小青瓦歇山顶,亭内立有国民党元老李济深 1943 年手书“秦堤”石碑,亭前悬挂楹联1副:“泉石自清幽,云外波光烟外柳;江山余霸气,秦时明月汉时关。”

秦堤 灵渠南渠的堤岸因修于秦代而统称秦堤,狭义的秦堤则指灵渠南陡以下至县城水街这一段长1700 米的渠堤。两侧以长条石砌筑,中间填土夯实,十分牢固,是一条抵御洪水的坚实堤坝。堤上绿树掩映,堤边渠水悠悠,沿途亭台点缀,环境幽雅,空气清新,自古就是休闲漫步、亲近自然的去处。明人严震直有诗句“桃花满路落红雨,杨柳夹堤生翠烟”,现代诗人柳亚子也有“秦堤烟柳似江南”的佳句。

洗心亭 位于泄水天平东南侧的灵渠北岸,1981 年新建,混合结构,四柱四角塔尖顶,盖绿色琉璃瓦,顶上为绿色宝葫芦,梁柱面饰成剁斧石,该亭边长 4 米,建筑面积 16 平方米。亭外柳树成荫,亭前古渠悠悠,亭下水声潺潺,可供游人小憩。

荷花池与荷花亭 飞来石斜对面的南渠南岸,临源岭下有一片稻田,原称道士田。1983 年,人工在此开辟出一个约 9 亩宽的水池,中间留有小岛,上建一亭,东西两侧有曲桥与岸相连,池中广种荷花,并塑有一红色大鲤鱼,口喷水柱,本身跃出水面,为1986 年新辟的风景区。

陶铸桥 顾名思义,陶铸桥,就是以纪念中共中央原政治局委员、原中共中央中南局书记陶铸而命名的桥。1965 年 5 月,时任中共中央中南局第一书记的陶铸,带领“四清”工作队一行 12 位县处级以上干部,到兴安县湘漓公社花桥村蹲点。一天,陶铸率领一行人视察灵渠时,见灵渠两岸风光旖旎、古迹众多,只可惜很长一段渠堤之间无桥可渡。陶铸当即就对陪同的兴安县党政主要负责人作出指示:“建桥,灵渠上一定还要建桥;不但要建,还要多建。”

很快,兴安县政府在灵渠之上陆续建了4 座拱桥:第一座拱桥建在飞来石旁,第二座桥建在兴安师范的后门口,第三座建在由湘漓镇从渡头江进入兴安县城的渠段上,第四座桥建在原有古桥攀桂桥的遗址上。按照常理,每一座桥都会有它单独的名称,而在兴安灵渠之上的这 4 座桥,都被称为“陶铸桥”,充分体现了灵渠沿岸百姓对陶铸的怀念之情。

水街和秦城景区

古桥

兴安水街景区是指灵渠穿过县城一段的街区,自秦城开始至粟家桥与灵渠公园相接。长约1 千米,沿途渠水悠悠、绿树掩映,商铺民居临水而建,拱桥和亭台楼阁点缀其间,充分体现了灵渠历史文化与桂北市井风情的自然融合。有秦城、万里桥、古戏台、百米雕塑长廊等诸多景点。

粟家桥 位于水街与灵渠公园旧大门交接处,是灵渠最上游的古桥。距南陡1.4 千米,是灵渠上为数不多的古代石拱桥之一,相传为兴安粟姓人家捐资兴建,因而得名。明代嘉靖十年(1531 年)《广西通志》已有记载,加之属明代建筑风格,据此推测应是明代所建。桥身虹式单拱,清丽古雅。桥畔立有古塔,长有古树,桥身爬满青藤,颇为自然美观。

马嘶桥 又名马石桥、马氏桥,位于万里桥上游约100 米灵渠与双女溪相交处。相传当年东汉伏波将军马援率部南征交趾时,其坐骑至此扬蹄嘶叫,不肯过桥,马援下马察看,发现该桥已朽,乃募捐修桥传为千古佳话,此桥因而得名。2004 年改建,增加了一座横跨灵渠的连桥,与灵渠南路双女溪上的四清桥相连,覆以汉代风格的桥亭,形成了“三桥跨两水”的旷世奇观。其中上面的灵渠属珠江水系,下面的双女溪属长江水系,二水在咫尺之间立体相交而过,实属世间罕见。

万里桥 位于娘娘桥上游约100 米处,唐宝历元年(825 年)桂管观察使李渤始建,传说因距唐朝京城长安 1 万里而得名,同时也有“前程万里”的寓意。是广西境内最古老的石拱桥,它南与天韵阁相望,北通千年古巷北街里,长年游人如织,历史上被称为“通行楚越之要津”,是兴安市井最繁华的所在。2004 年重修桥及桥亭,桥上建有双亭,飞檐翘角,高耸入云,是灵渠上最为雄伟的仿古建筑。桥亭前后分别悬挂两副对联:“物换星移总是千年古韵,南通北达堪乘万里长风。”“桥名万里沟通楚越雄八桂,渠历千秋襟带漓湘誉九州。”桥边立有明代成化年间广西提学副使吴玉所撰《万里桥记》一文石碑。

娘娘桥 位于秦城景区东南方、接龙桥上游约80 米,横跨灵渠之上。始建于清康熙七年(1668 年),由兴安县监生石琴国捐资创建。系单拱石桥,为纪念天后娘娘(即妈祖)、祈求娘娘保佑众生平安而建,因名天后桥,民间又名娘娘桥,是东南沿海妈祖文化传入灵渠流域的重要见证。民国年间,兴安一些本土文人以“娘娘”一名不雅,取《四书》“沧浪之水清兮,可以濯吾缨”意,更名“沧浪桥”。历经多次重修,现桥为 2004 年再建,复用娘娘桥名。桥上建有双亭,悬挂楹联牌匾。桥畔立有高 4.3 米,宽 3 米的柳宗元《全义县复北门记》碑刻。

接龙桥位于秦城景区东侧的南渠上,是一座虹式单拱石桥。始建于宋太平兴国八年(983),清乾隆元年(1736)重建,是灵渠上著名的古桥之一。原桥无亭,1987 年增建桥亭,2005 年重加修饰时加挂了楹联牌匾。桥名来历有三说:一是接龙脉,二是接龙舟,三是接龙驾。

七级浮屠由万里桥往南,有一座七层汉白玉佛塔,称为“七级浮屠”。塔第二层塑有八大金刚浮雕神像,第三层为观音大士的各种形象,顶端为宝葫芦。历史上,附近有一座九层莲花宝塔,称大塔,为宋徽宗宣和元年(1119 年)时所建。民国时期倾圮,出土大量文物。今塔为 2005 年仿古重建。

古戏台 佛塔往南至十字街口处,建有一座双层古戏台,又名天韵阁。位于水街与县城中心广场交会处,俗称古戏台,是表演桂北传统戏曲的场所。戏台分上下两层,饰蓝色琉璃瓦,画栋飞檐,古色古香。高12米,宽 8.8 米,深 11.4 米,戏台离地面 2.4 米。内有题匾“漓湘文雅”。两旁挂有一副戏台联:“彩调文场马仔调万里桥头兴鼓乐,山歌桂剧贺郎歌,千年渠畔唱春秋”戏台饰有吊灯。是节假日及喜庆之日人们娱乐看戏之处。台前有兴安籍著名桂剧演员蒋金亮、蒋金凯兄弟雕像。北与万里桥遥相呼应,南临县城中心广场,是兴安闹市区文化与商业、传统与现代的连接点。

秦城景区位于兴安水街下游出入口处,紧倚县人民政府所在地,东临灵渠,是一组占地约3000 平方米的仿秦汉建筑群。于 2005 年建成。根据当地典故建造的古北门和一品居、三槐第、九井坊 3 条古街,彰显出兴安县深厚的历史文化底蕴。内设有展厅和商铺,是一处人气旺盛的人文景区。

百米浮雕位于粟家桥下游120 米左右的灵渠南岸,长达 98 米,号称“百米浮雕”。它前临悠悠渠水,背靠兴安中学田径场护坡,掩映在百年古樟的浓荫下,正适合游人驻足欣赏。2005 年由清华大学美术学院教授袁运甫设计,中国石刻之乡福建惠安的能工巧匠雕刻,运用秦代宫殿、车船、兵器、钱币、衡器、瓦当、士卒、工匠等秦文化符号和岭南山川及猛龙图案,生动地反映了秦代灿烂的文化和秦始皇修建灵渠、统一中国的丰功伟绩。

砖雕照壁位于灵渠北岸湖广会馆门前,紧靠灵渠。高5 米,长 6.8 米,据称是当时国内规模最大的砖雕照壁,也是唯一的一座双面人物砖雕。由广东佛山的工艺美术大师制作。浓缩了灵渠沿岸2000 多年的历史典故及相关景点,融入观音、八仙、和合二仙、四大金刚、招财童子、鳌鱼等民俗文化元素,以此表达祝愿灵渠岸畔百姓平安如意、幸福吉祥的寓意。

乐满地旅游景区

乐满地主题乐园 是一个集时尚、动感、刺激与欢乐于一体的大型游乐场所。乐满地主题乐园于2002年通过 ISO 9001 国际质量管理体系和 14001 质量环境体系认证。2004 年 12 月 24 日,被评为“中国十佳主题乐园”,是中国精致主题乐园的代表。园区辟有欢乐中国城、美国西部区、梦幻世界区、海盗村、南太平洋区、欧洲区、曼陀罗园、灵湖、乐满地茶花、乐满地八景等特色景观区。各游乐区的建筑、游乐设施、商品、餐饮等都具有鲜明的主题特色,同时各区均设丰富的表演节目。整个园区可观、可闻、可游、可赏、可疯狂、可闲逸,为游客提供完善、多样的游乐选择。

灵湖位于乐满地景区核心地带,乐满地度假世界依灵湖而建。其前身是建于1956 年 10 月的支灵水库,集雨面积 0.54 平方千米,总库容 332 万立方米,是兴安县建设的第一座小(1)型水库。20 世纪 80 年代,开发为旅游景区,并更名“灵湖”。湖面面积约 52公顷,其最深处达 30 米。湖水来源为海洋河,水质清澈冰凉,湖面波光粼粼,四周绿树婆娑,青峰倒映,犹如一幅淡淡的中国山水画。库区蜿蜒曲折,湖心岛与半岛交错,穿行其间,可领略山重水复、柳暗花明的意境,是郊游、徒步或乘坐画舫清游的好去处。

乐满地茶花乐满地从1997 年开始,便斥资建立茶花培育基地,致力于茶花的种植和茶花文化的弘扬与传播。乐满地茶花基地占地约 40 余亩,成功引种并栽培成活了上万株茶花大树和嫁接苗,共计收集了 380多个中外茶花品种,主要有从欧美、日本、中国台湾地区等地引进的名贵品种,以及国内的优良品种。2003 年 3 月,举办第四届中国茶花展,乐满地选送的“芙蓉香波”荣获银奖。每年 1—3 月份左右,乐满地都将举办茶花主题的相关活动,茶花也成为乐满地度假世界主题乐园的园花。2005 年 3 月 1 日—20 日,桂林市政府、广西壮族自治区林业局与中国花卉协会茶花分会共同主办的 2005 乐满地国际茶花博览会在乐满地举行。这是中国历史上规模最大、品种最全、数量最多、品位最高的茶花展览盛会。应邀参加博览会的有 7 个国家和地区的茶花专家,自治区、市、县领导,各大新闻媒体记者,社会知名人士等贵宾。博览会举办期间约有 10 万人(次)入园参观了茶花展览盛会,乐满地送选茶花“十八学士”“伊丽莎白之浪”在此次盛会中一举夺魁,“芙蓉香波”也连续在两届盛会中获取银奖。

红军长征突破湘江烈士纪念碑园

位于兴安县城西南城乡结合部兴安镇福在村狮子山上,西距灵渠约500 米。民国 23 年(1934 年)11 月,中央红军长征到达广西,英勇的红军将士在兴安县北部的界首镇和相邻的全州、灌阳县之间与国民党军队展开了惊天地、泣鬼神的湘江战役,以损失过半的惨重代价突破湘江,继续西进。中华人民共和国成立后,为了纪念在这场战役中牺牲的英烈,由聂荣臻元帅提议,经国务院、中央军委批准,于 1993 年动工修建红军长征突破湘江烈士纪念碑园,1996 年 1 月正式对外开放。碑园占地面积 8 万平方米,气势恢宏,主要纪念建筑有大型群雕、主碑、纪念馆等。主碑和群雕由 184 级台阶连接,陡峭的台阶寓意红军长征的艰难历程。

群雕 位于狮子山南麓,由全国著名美术家、四川美术学院叶毓山教授设计,全长46 米,高 11 米,是长征沿线规模最大的纪念性群雕。由红军青年指挥员、老人、小孩和妇女 4 个不同年龄的硕大头像和“救星、送别、长征、渡江、永生”五组浮雕组成,艺术地再现了当年红军创建革命根据地、开始长征、突破湘江的感人场景。

湘江战役纪念馆坐落在狮子山北,陈列着红军长征路线图、湘江战役军事模型、红军高级指挥员照片、中央领导人的题词以及部分红军长征文物。整个纪念碑园布局美观,创意新颖。园内草木苍翠,庄严肃穆。园林艺术与大型雕塑相互映衬,将瞻仰性与游览性完美地融为一体,成为全国红色旅游的经典景区。1996 年 6 月,国家教委、民政部、文化部、国家文物局、共青团中央及解放军总政治部共同确定碑园为“全国中小学爱国主义教育基地”;1997 年 6 月,中共中央宣传部将其列为“全国百家爱国主义教育示范基地”之一。与界首湘江战役遗址、华江红军标语楼、巍巍老山界一起,构成了兴安独具魅力的红色旅游线路。

——《兴安县志1991-2005》

七、文化建筑

灵渠穿越兴安县城而过的水街一段,渠道两岸绵延近千米都是典型的桂北民居,这些民居的特点就是白墙灰瓦、花格窗,其间保留了部分吊脚楼,既有徽派建筑影子、又有岭南建筑风情,整条水街让人联想起“小桥流水人家”的意境。按地段划分,从百米浮雕附近算起,到接龙桥附近止,依次可分为上水门、中水关、下水门和北街里四大板块。由于水街两岸历经多次改扩建,上水门、中水关、下水门地段的民居已非原貌,唯有北街里片区的民居保持了明清时期的风貌。

北街里 北街里位于万里桥之北,是灵渠沿岸惟一一条保存相对完好的明清风格古街区,清朝乾隆五年《兴安县志》已有记载。明代至民国初年,是白云驿与万里桥之间的通行要径,其东北端历史上曾经有魁星楼、广福王庙等古建筑。从北方到兴安县城的人从这里进城。它从万里桥与水街连接处开始,向北一路延伸约300 米,宽约 5 米,石板路面,两边多为粉墙黛瓦的砖木结构民居,街道左右两侧分别有岔道延伸,显得古朴幽深。临街商铺密布,行人如织,依稀可以见证昔日的繁华。

——《兴安县志1991-2005》

八、名人传记

史禄

本是百越人的后代,入赘咸阳为婿,后来担任了秦朝一个郡的监御史,简称郡监,是负责监察百官的职务。明朝欧大任《百越先贤志》记载:“史禄,其先越人,赘婿咸阳,禄仕秦,以史监郡。”《百越先贤志》还记载史禄在秦军平定岭南之后,到广东一带的揭岭担任揭岭长(县之长官)。秦始皇统一六国之后,发兵 50 万南征百越,秦派史禄转运粮饷,将粮饷南运前线。秦军因遇到越人的强烈抵抗,加之岭南山路崎岖,粮草又供应困难,于是只好停止攻势,派史禄率士卒修渠以通粮道。史禄接受凿渠任务后,探源、选址、凿山、修坝、筑堤、辟道、历经数载,终于修成一条 37 千米的人工运河——灵渠,将湘水引入漓江,连接了长江、珠江水系。于是,秦军的水上交通补给线得以贯通,很快统一了岭南,完成了统一大业,在岭南地区新设了三个郡:桂林、南海、象郡。灵渠作为古代水运大动脉,对促进中国统一、确保南疆安定,促进岭南政治、经济、文化和社会的发展发挥了巨大作用。史禄组织创建灵渠有功,历代有口皆碑。兴安百姓为纪念他,尊他为修建灵渠有功的“四贤”之首,历史上为之建有史禄庙,现存有塑像于灵渠四贤祠内。

马援(公元前14 年—公元 49 年)

字文渊,东汉扶风茂陵(今陵西兴平)人,东汉名将、开国功臣之一。东汉建武十六年(40 年),汉交趾郡麋泠县(今越南北部,属河内市)雒将之女征侧、征贰姐妹起兵叛汉,攻陷岭南 60 余城,自立为王;建武十七年,汉光武帝拜马援为伏波将军南征征侧。《后汉书·马援列传》记载:“......援将楼船大小二千余艘,战士二万余人,进击九真贼征侧余党都羊等......”马援南下的行军路线,主要是从湘江水路经灵渠转入漓江下桂江,再沿西江至合浦港,开辟了广西、广东经南流江至合浦通往交趾(今越南)的交通路线。到达合浦港后,再“缘海而进,随山刊道千余里”,进入越南腹地。

公元43 年年初,征侧、征贰被擒,岭南叛乱宣告平定。马援平定交趾后,又将汉朝的疆土往南推进了许多,并且在最南端的日南郡象林县(汉日南郡属县,在今越南岘港以南武嘉河之南)南界,立铜柱为界。还向当地骆越人申明汉朝法律,以便约束。从此之后,当地骆越人始终“奉行马将军故事”,遵行马援所申大汉法律。马援班师回朝后,因战功卓著,被封新息侯。马援一生不仅身经百战、战功累累;而且关心士卒,爱护百姓。

在南征交趾期间,还注意为当地修缮城郭,穿渠灌溉,造福百姓。深得越人臣服。他常说:“丈夫为志,穷且益坚,老当益壮。”又言:“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬尔!”每得赏赐,必分与众人。马援是中国历史上难得的将才,由于他的丰功伟绩和崇高品德,深得后世敬仰。以致整个广西地区普遍存在伏波崇拜现象。马援南征时,所率上万楼船将士从洞庭湖溯湘江而上,到兴安县境内时,灵渠因年久失修,已经破败不堪,难以通航。为保证军需运输,马援便督率士卒整修、疏浚灵渠。兴安民间还流传有“伏波将军马援卖马修桥”的故事,灵渠穿越县城双女井溪一段还有为纪念马援而命名的马嘶桥。

灵渠两岸百姓为了表彰他重修灵渠的功绩,尊他为修浚灵渠有功的“四贤”之一,历史上曾建有伏波祠以供奉他,现仍有塑像立于灵渠公园四贤祠内。灵渠铧嘴上还立有明朝万历十七年(1589 年),兴安县令梁梦雷所题“伏波遗迹”石柱。

李渤(772—831 年)

字浚之,洛阳人。中唐著名诗人、政治家,早年隐居庐山。工诗文,书、画俱佳。唐敬宗宝历元年(825 年),李渤出为桂州(桂林)刺史、御史中丞、桂管观察处置使。他对修复灵渠十分重视,上任不久即视察灵渠,灵渠由于开凿于秦代,年代久远,到了中唐时期,河堤崩溃,“陡防尽坏”。《新唐书·李渤传》记载:灵渠“后为江水溃毁,每转饷,役数十户济一艘”。为了征集民夫拉船,灵渠附近的青壮年都被抓走了,致使田地荒芜,民不聊生。上任之初,正值干旱,不少人离家出走,另谋生计。李渤决定重修灵渠,他亲自带领工程技术人员到灵渠考察,设计建造了铧堤,将海阳河的水流劈分为两半,使之成为缓慢的旁流,分别汇入南、北渠,减小了水流对拦河坝的冲击。对灵渠河道“重为疏引、仍增旧迹,以利行舟”。重修了堤坝,恢复了陡门,使灵渠更便于行船和农田灌溉。他还在灵渠穿越县城的一段之上建了石拱桥——万里桥,以便百姓往来。李渤在桂林前后 4 年,曾为当地人民做了不少好事,并留下了许多遗迹。他勤政爱民,兴利革弊,设常平仓以“调节粮价,备荒赈恤”;修建园林,开发隐山、南溪山,作《南溪诗并序》刻于南溪山玄岩北壁。李渤后来因病辞官归洛阳,唐文宗大和五年(831 年)以太子宾客召至京师。死后被追赠礼部尚书。兴安百姓为纪念他,尊他为修浚灵渠有功的“四贤”之一,将他的塑像立于灵渠公园四贤祠内。在桂林则将他供奉于“七公祠”。

鱼孟威

生平不详。唐咸通九年(868 年),自黔南迁任桂州刺史、桂管防御使。途经兴安,见灵渠毁坏,百姓生产生活十分艰苦,而当地官员却以资金困难为理由不予修渠。他质问道:“父慈于子,孰有子病而为家贫不医救之乎?”遂于当年农历九月兴工修渠,次年十月工程告竣,历时一年有余。总计用工 53000 人(次),费钱 530 余万,一改前人采用小竹子作堰,杂木作陡门的办法,“其铧堤悉用巨石堆积,延至四十里”“其陡门悉用坚木排竖,增至十八重”。灵渠修竣,“虽百斛大舸,一夫可涉”。在工程技术上和施工质量上都有了新的进步,航运能力也大幅提高。

此后,“科徭顿失,往来无滞”航运通畅,百姓安居乐业。他还写下了《桂州重修灵渠记》一文,详细记载了李渤和他本人先后主持的两次灵渠大修情况,是详细记载灵渠工程维修过程的第一篇文章,为后世留下了十分珍贵的资料。他在文章的结尾写道:“今予所记重修,非为名也,只要叙民之艰苦实由斯渠,冀后之居者不阙其修,长利民而已。”指出当地百姓的艰苦与灵渠息息相关,希望后来的执政者不间断地维修灵渠,过往的人员不损坏灵渠,体现了对百姓和灵渠的拳拳爱心。后人为表彰其功,尊为“四贤”之一,塑像供奉于灵渠公园四贤祠。

王葆贞(? ~ 1945年),女,出生于兴安镇董田村岩门前屯,家境富裕。幼年曾人私塾读书,后靠在私塾学到的语文知识自修了《四书》、《五经》,平时好吟诗作对。成年后,嫁给县城曾官棠为妻。婚后几年,丈夫病故。

曾家是书香门第,眼界比较开阔,交游比较广泛。王葆贞在这里结识了不少与曾家有来往的知识界人士,也学到了不少的新知识。她深感妇女读书识字太少,有新知识的妇女则更少,妇女的社会地位低于男子一等,决心创办一所私立女子小学。

民国7年(1918年) ,王葆贞先把位于老家岩门前的180担租田拿出来办学,校址选在今兴安镇小学内,雇来基建师傅,亲自备料督工,用2年时间,修建了500多平方米的校舍。校舍一律青砖到顶,室内抬梁桁架,两侧封火墙,盖小青瓦,寬敞明亮,校园四周有围墙。

民国9年(1920年),学校正式开学,称曾王葆贞女子小学,王葆贞自任校长,办学宗旨是把妇女由家务中解脱出来,自重、自立,做新文化主人。聘请了县城有名望的知识界人士任教师,并拿出200多担租谷,给教师发薪水和作学校办公用费。当时招收学生100余人,2个复式班;课程开设国语、算术、音乐、游戏等。

由于葆贞女校的校风好,学生的学习成绩也较好,因而家长都愿送子女人学。葆贞女校得到了社会的公认和赞扬,广西省政府于民国22年(1933年)奖给王葆贞“敬教劝学”匾一块,悬挂于葆贞女校校门上方,并指令兴安县政府每年拨给银元462元扶持办学。兴安县政府也曾授给“巾帼须眉"匾一块。这时葆贞女校已发展到2个高小班, 1个初小班;开设国语.算术、历史、地理、修身图画、音乐、体育、常识等课程。

葆贞虽处富裕家庭,但平时生活俭朴,慷慨捐助公益事业或救济贫困人家,故邻里老幼无不赞誉。

民园34年(1945年) ,王葆贞女士因病逝世。由王葆贞带养长大的孙女曾炳云女士继承办学事业。一直办到1949年底。解放后,葆贞女校的校址扩建成了现在的兴安镇小学。

![]()