1.简介

福溪村,地处富川瑶族自治县东北部瑶族世居地区,与油草、长塘、龙归等瑶族村落巧陌相交,距富川县政府所在地富阳镇40公里处。该村得名,源于流经该村的溪水福溪,四姓五乂家族人先后因溪聚居,形成村落,村落随后缘溪得名。

福溪原来称化溪,据《福溪源流记》第一页所述,"周、蒋、陈、何各姓贤祖列宗,分异邑郡县,于唐末宋初先后不一迁徙而来,起初地形凹凸高低不等,故名巧溪。后经祖先僻野开拓,扩展兴修建砌,物丰丁旺,安居乐业,更名为福溪。"福溪村坐东南朝西北,东南是连绵的丘陵,西北为平坦的农田,丘陵与村落之间有茂密的风水林。村落北端开凿一口古井,满溢而出的溪水常年奔流不息,它自北向南流淌,福溪村的整体布局便沿着这条溪水延伸。村落发展脉络先后历经宋、元、明、淸等朝代,至今历史己逾千年。

——村庙与社群_广西富川瑶族自治县福溪_宋寨_的民族学研究_付振中

2.建置沿革

春秋战国时期,今福溪村地属楚粤交界之地。由于楚越民间交往而形成岭口“古道”。

秦始皇三十三年(公元前214年),秦统一岭南,置桂林、南海、象郡,今福溪村地属南海郡。秦始皇为开辟岭南通道,在广西境内修筑“潇贺古道”(秦古道)和“桂州通街”(兴安灵渠)两大工程。

汉元鼎六年(公元前111年),置冯乘、富川县,“潇贺古道”有一段恰恰从富川经过,长达65公里。古道自湖南的永州(今零陵)、道州、谢沐(今江永)而来,经冯乘今富川、古富力(今富川)、钟山由水陆两路直达贺州再至古苍梧今广东封开,逐渐成为沟通中原与岭南地区文化、商贾的主要脉络。《汉书·地理志》颜师古注引臣攒语云“自交趾至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓。”

——广西富川县福溪古村的保护与发展初探_蒋灵斌

2.1.建制—瑶汉归属

福溪村古属冯乘县,在宋开宝四年(971年)划至富川,元末明初属油糖乡。明末清初,朝廷为防御流寇、瑶壮充斥,将县内汉族聚居区以“团、排、寨”区划,有汉族七都、八都和上下九都。瑶族聚居区以“源”另志,有七都东山五源、七都西山八源和上九都七源。此时福溪属汉族下九都五排,与瑶族上九都七源比邻。七源中的谷塘源(大致在今城一北乡魏峰、新寨、)神源和大源(今城北乡俩源)在福溪之南,相距约10公里;抵源(今朝东镇塘源)、石狗源(大致在今朝东镇营)上在福溪之西南,相距约巧15公里长塘源(大致在今油沐乡长塘)在福溪之北,相距约公里。清末,朝廷打破民族间的区域划分,实行乡、团、村的行政区划,福溪属上乡乐星团,与原长塘源中的印山、正间、长塘、社谭等瑶族村同在一个团。

民国21年(1933年)后,逐步改为区、乡、甲的行政划分,福溪与长塘、巍峰、矮岭、石龙、抵源、大源、神源等瑶乡属第二区。1952年,富川县与钟山县合并,福溪属富川片朝东区,并于1957年撤区划大乡后属龙归乡1958,年至1980年,属朝东公社龙归生产大队。1984年,改社、队为乡镇、村街后,福溪属油沐乡至今。

与明末清初瑶族聚居的七都东山、七都西山和上九都相比,清末以后又出现了许多新的瑶族聚居地区,经过上世纪五十年代和八十年代的几次整理,基本上形成高山瑶与平地瑶两个划分区域。由上可知,福溪在行政划分上虽属汉族村50%民为汉族,但周围均为瑶族村寨,历史上深受其影响,因此在生产方式、生活习惯、语一言使用上都与瑶族有着密不可分的关系,成为被“瑶化”的汉族。

——广西富川县福溪古村的保护与发展初探_蒋灵斌

3.特色资源

福溪村特色资源一览表

资源类型 |

概要 |

|

文化资源 |

物质文化 |

灵溪庙、镰溪桥 |

非物质文化 |

招鸟节、瑶族蝴蝶歌、六月庙、瑶族长鼓舞、瑶族盘王节 |

|

自然资源 |

山体景观 |

福溪村四面环山,喀斯特地貌形成了造型奇特的峰峦形态。 |

水域风光 |

福溪 |

|

农业产业 |

水稻、脐橙、烤烟等特色农产品 |

|

——来源:中国传统村落数字博物馆

4.城镇建设

村民人均年收入:5000元,福溪村以瑶族为主,有户籍人口1630人,常住人口1630人。以种植水稻、烤烟、玉米、黄豆、蔬菜为主,大力发展脐橙种植。全村年生产水稻180万斤,烤烟1500担,玉米18万斤,红薯150多万斤,黄豆12万斤,白菜500多万斤。水果种植达1500多亩,其中脐橙种植1300亩,2010年农民人均纯收入达3800元。

村规民约:巧人投机,一族共诛;谁犯错误,敢于悔过;以理服人,论辈有序;保护生产,爱护公物;敬老爱幼,办事公平等等。 ——来源:中国传统村落数字博物馆

5.古建筑和风景名胜

生根石

村子里随处可见凸现于地面磨菇状、竹笋状或其它形状的自然石,村民们称其为生根石。高的矮的、大的小的,露出地面的生根青石分散在古寨的各个角落,有的在民居里,甚至是立在屋脚或墙缝里,额置在天井或房间中,成百上千,奇形怪状。

在灵溪庙的厅堂里,有几块凸出地面很高的石头,其中有一根立柱就立在石头面上,笔者原来以为是人造的假山,仔细一看,都是天然存在的石头。福溪村民对生根石的崇敬,其实是一种象征生命力的传统崇拜,寓意福溪村民顽强的生存能力。逢年过节,人们还在生根石前烧香许愿,求神保佑风调雨顺、五谷丰登。——广西富川县福溪古村的保护与发展初探_蒋灵斌

灵溪庙

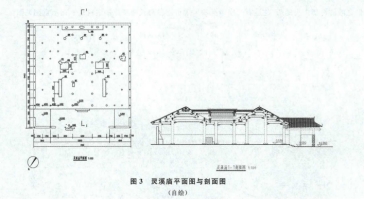

灵溪庙始建于明永乐年间,供奉马殷,于明弘治十三年正式落成,康熙、嘉庆年间均做过修葺,同治年间增建两侧的耳房和殿前的广场,遂成现存规模。灵溪庙的布局显示了强烈的地方色彩:首先,庙宇的整体格局为“庙+戏台+院落+围墙”的形式,不作纵深院落形式;第二,两座主殿之间没有采用前后进的形式,而是采用类似工字殿的屋顶连接方式以增大规模,具有宋元遗风;第三,中路的主殿采用了抬梁木构架的形式,两边的侧廊则用穿斗式木构架,充分显示了南方穿斗构架的构造之巧妙、应用之自由、技术之成熟。

——古道上的明珠——福溪村个案研究

——古道上的明珠——福溪村个案研究

马王庙

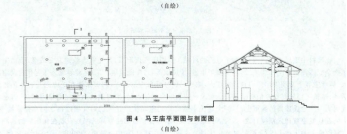

国家重点保护文物马王庙,是祭祀五代十国时期楚国国王马殷的建筑,由马楚大王庙、马楚都督庙两部分组成。马楚大王庙供奉马殷称王时的文官塑相。马楚都督庙供奉马殷任都督时的武官塑相。明永乐十一年(1413年)始建,明弘治十二年(1499年)改建成木质结构殿堂式庙宇,整座庙宇用120根大园木柱为构架,俗称“百柱庙”。百柱庙沿用宋代建筑技术,结构为过梁式和斗拱式构架结合,用月梁、驼峰、托脚、叉手、榫卯等建筑工艺,不用一颗铁钉,又称“灵溪庙”。

——瑶文化遗产及其保护探析—以广西富川福溪村为例

——古道上的明珠——福溪村个案研究

风雨桥—镰溪桥

在福溪村静静流淌的溪水上横跨着一座有着悠久历史的风雨桥—镰溪桥。该桥为单孔拱桥,桥面为木质与砖瓦结构相合而建,与村中周家祠堂“镰溪祠”相隔不远。桥设两门,其中南门与村中光滑的青石板路相连,便于村中行人往来。从桥的两门看,装饰精美,绘画生动,圆拱形的墙檐,看着很有西方风格的味道,当地百姓也戏称其为“中西合璧”的产物。南门外,是矗立于村中处处可见,受村民顶礼膜拜的生根石,很多孩童在上面嬉戏玩耍,北门通往村民的菜园子,故而该桥是村民们重要的往来通道。

——广西富川县福溪古村的保护与发展初探_蒋灵斌

人物:

马殷(852--930 年),字霸图,汉族。原籍许州鄢陵(今河南鄢陵),五代十国时楚国第一代君主。唐乾宁元年(894年),入湘被授为马步军都指挥使,后略取邵、衡、永、道、郴、朗、澧、岳等州,统一湖南,任武安军节度使。马楚大王在福溪剿灭匪寇, 建立地方政权、开拓福地使民众安居,众人为了纪念其功德修建了马殷庙。

——中国传统村落数字博物馆